Beim Erntefest am Kap Arkona 2025 wird es wieder die berühmten Kohlrouladen von Ernst Heinemann geben!

Zwar nicht mit Wiittower aber immerhin noch mit Kohl von Rügen – nämlich von der Insel Ummanz. | Foto: Ernst Heinemann

Beim Erntefest am Kap Arkona 2025 wird es wieder die berühmten Kohlrouladen von Ernst Heinemann geben!

Zwar nicht mit Wiittower aber immerhin noch mit Kohl von Rügen – nämlich von der Insel Ummanz. | Foto: Ernst HeinemannDie Kohlfrauen von Wittow

1. September 2025Am 27. September feiert Kap Arkona wieder sein Erntefest

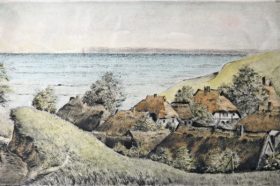

Die Halbinsel Wittow war lange das agrarische Herz Rügens – besonders für den Kohlanbau. Erst 1909 brachte ein Dithmarscher Landwirt, Theodor Witthohn, den Weiß- und Rotkohl auf die Insel. In der DDR entwickelte sich daraus ein bedeutender Wirtschaftszweig. Nach der Wende wurde immer weniger Kohl angebaut, die Tradition endete um 2000 – abgesehen von vergleichsweise kleinen Mengen auf Ummanz und den Kohlköpfen in Privatgärten.

Vorher aber gab es hingegen Kohl im Überfluss. Im Spätsommer begannen die „Kohl-Kampagnen“: Weißkohl, Rotkohl, Spitzkohl – auf den fruchtbaren Feldern zwischen Putgarten, Lanckensburg und Wiek. Die Ernte war reine Handarbeit. Maschinen, die Kohl schadlos ernten konnten, gab es nicht. Also zogen die Frauen los. Zur Schwerstarbeit! In den LPGn bildeten sich Erntebrigaden: Genossenschaftsbäuerinnen, Ehefrauen von Landarbeitern, Rentnerinnen, Schülerinnen. Früh am Morgen wurden sie auf offene Traktoren oder LKWs geladen – Regen? „Dumm gelaufen!“. Mit Kopftuch, Gummihandschuhen, wetterfester Kleidung und Kohlmesser fuhren sie trotzdem raus aufs Feld. Wittow ist „Windland“, der Boden schwer, oft tief und saugend. An „Rücken“ durfte man nicht leiden. Und falls doch, hatte man eben Pech gehabt.

Gepflückt wurde tief gebückt. Der Kohl wurde knapp über dem Strunk abgeschnitten, geprüft, von losen Blättern befreit. 2,5 kg wog ein Kopf im Schnitt, bis zu 1000 Köpfe pro Tag und Frau. Akkordlohn. Wer mehr schaffte, verdiente besser. Die Köpfe wurden auf Traktorenhänger geladen, mit Stroh oder Kohlblättern gepolstert. Ein LPG-LKW fasste etwa 1 250 Kohlköpfe. Das wurden schnell mal über drei Tonnen. Gar kein Problem. Mittags kam der Küchenwagen. Eintopf, Steckrüben – Bauernessen. Dazu gab es heißen Tee in Alutassen. Danach ging es gleich weiter bis zum Abend. Bei Regen wurde alles noch viel mühsamer. Nasser Kohl, schlammige Schuhe, kalte und nasse Füße. Doch der staatliche Ernteplan musste erfüllt werden.

Zuhause warteten Familie, Haushalt, Tiere. Ausruhen? Fehlanzeige. Frauen hatten es nie leicht – auch nicht im Arbeiter- und Bauernstaat. Vielleicht gab es etwas mehr Anerkennung? Und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das war Gleichberechtigung à la DDR. Man war sich der schweren körperlichen Arbeit der Kohlfrauen sehr wohl bewußt. Zum Ernteabschluss wurde gefeiert. Ordentlich! Dankesreden, Urkunden bei Planübererfüllung, gute Laune, Ausgelassenheit, Musik und Tanz, Schnaps und Bier. Am nächsten Morgen ging´s wieder früh raus – Kartoffeln sortieren, den Stall ausmisten oder irgendetwas anderes. Die Arbeit riss ja nie ab. „Kohlfrau“ war kein offizieller Titel. Aber auf Wittow kannte man ihn. Und sprach ihn mit Respekt aus. Zu Recht.

Heute liegt der Kohl im Supermarkt. Die Kohlfrauen aber leben noch. Einige zumindest. Alle verdienen es, nicht vergessen zu werden. [KB]

Weitere Informationen

zu Terminen im

WhatsApp Kanal